最終更新日 2022.05.08

水やりは、植物を育てる人にとって、永遠のテーマと言えると思います。一見シンプル、だからこそ奥が深い。

水やりについて、私なりの考え方と今月の水やり計画を解説します。

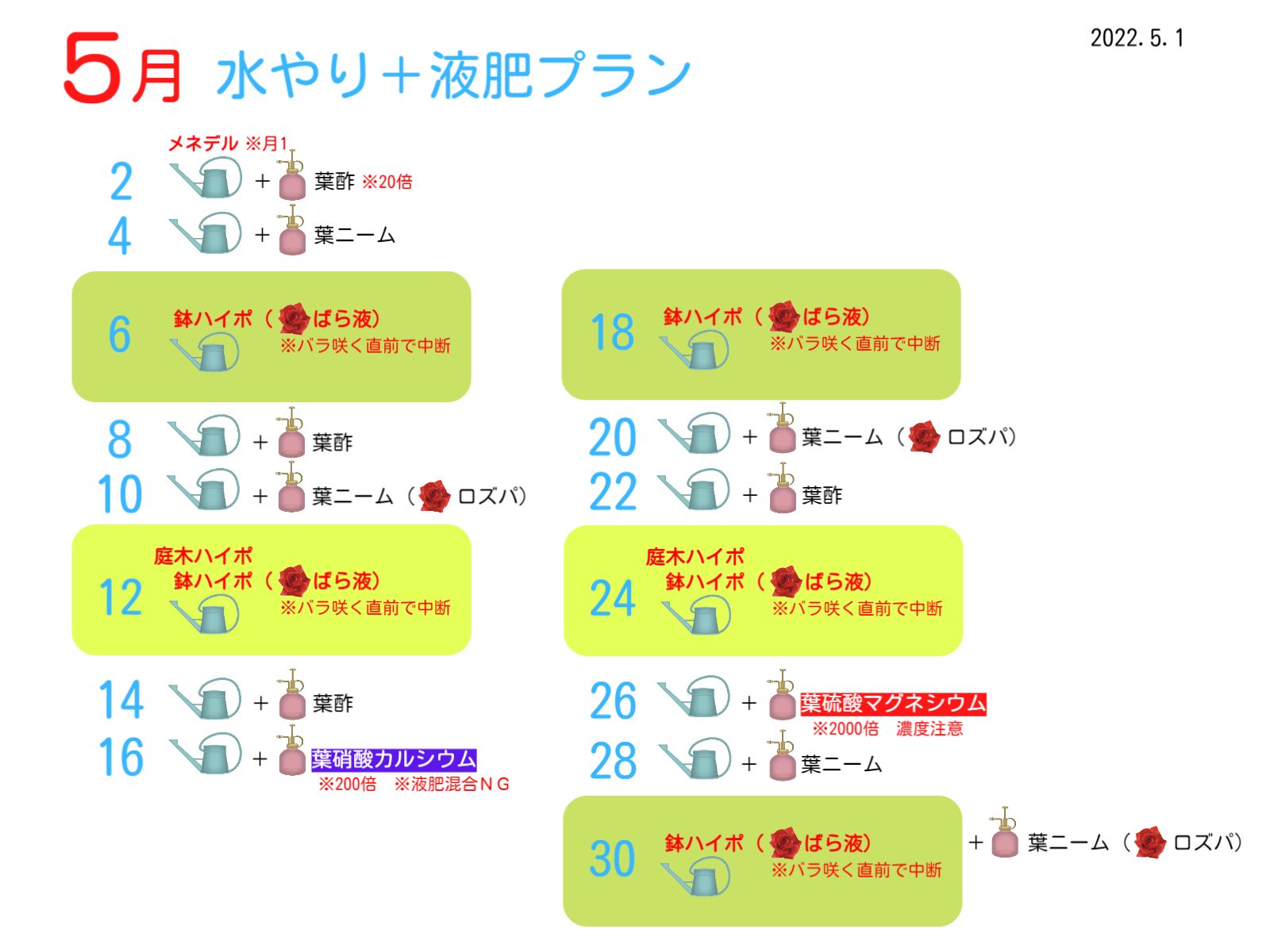

22年5月の水やり計画

(修正)液肥プランの見直しを行いました👉5月の液肥プラン修正

この計画は、あくまでも我が家の場合です。ご参考まで

2週間予報では、気温が20度前後で推移。また、うちは、ほとんどが鉢植えで、似たような土の配合(花用の培養土をベースに、植物の種類で赤玉土などの量を多少調整)です。

※葉水のための食用酢の希釈率200倍に修正

メネデル=活力剤メネデール(メネデール社, 500ml)

ニーム=ニームオイル(ダイコー, 100ml)

ハイポ=ハイポネックス(ハイポネックス社, 450ml)鉢と庭木で希釈率異なる

バラ液=ばらの液体肥料 マイローズ(住友化学園芸, 800ml)

酢 =食用酢

ロズパ=ローズパーフェクト(たまごや商店, 500ml)

硝酸カルシウム =後日詳細

硫酸マグネシウム=後日詳細

バラの水やり

気温20度超えてくると、小さな鉢に植えられた大きなバラには、水が少し不足してくるようで、午前中には、枝先がお辞儀していました。2日に1回のプランですが、様子をみながら、中日も水やりします。

花は枝先についているので、水不足は花に致命的です。

つるばら「サマースノー」や「ユアインネルンアンブロ」は、枝が細く、水不足で一旦ダメージを受けると、茎の太いシュラブ型のバラよりも回復が難しいようです。黒く枯れこんでいます。

蕾の直下の葉にダメージがあった模様。蕾はセーフでしたが、花に栄養分を送ってくれる直下の葉が減ったことで、花に影響がなければいいのですが。

水やり方法とタイミング

植物が置かれた環境によって、土の状態が違うはずなので、水は、土のようすをみながら与えます。

🌈水が鉢底から出るまでたっぷり

まず水やりするときは、水が鉢底から出るまでしっかりとやることが重要。理由は、乾いた土に、根は伸びないから。また、このことで、土中の空気の入れ替えも行われるとされています。

植物の生長がいまいち、と感じたら、水やり不足をひとつの原因として疑いましょう。

🌞水やりは土が乾いてから

そして土が乾いてから、水を与える、ということ。土を乾かすということが重要です。土が乾くと、根っこは水がある方へ根を伸ばそうとして根っこを広げていきます。株の土台である根が充実することで、結果、地上の葉茎もしっかりと成長していきます。

また、ずっと根っこが濡れたままにすると、根腐れ、つまり、根っこがふやけて、結果、くさってしまいます。

土全体を常に水にさらすのではなく、土の保水性をあげたり、乾燥を防ぐ対策をしましょう。具体的には、赤玉土の割合を増やしたり、土表面にマルチングしたりすることがおすすめです。また、鉢は素焼きより、プラ鉢の方が土が乾きすぎることを防ぐことができます。

***

わたしの場合、“この2点が守れているなら”、何日おきに水やりするという計画を立ててもいいと思ってます。なぜ、水やりを計画するかというと、私が忘れっぽいのと、少しでもラクをするため。

ただし、「水やり何日おき計画」は、次の条件をふまえた上で。

ズボラ水やり「何日おき計画」の条件

今のところ、季節(気温)が、手抜き水やり計画を立てる際に、注目している主な条件です。

また「土の配合(水はけ)」や、「鉢の置かれた環境(日当たり、風あたり、雨あたり)」も状況に応じて、多少考慮します。

季節(気温)

🌞我が家の場合、22年2月は、10日に1回しか与えていませんでした。3月に入ってからは、突然5日おき(のち3~4日)に増やしました。といった具合。

カレンダーのとおり、水やりに規則性を持たせています。これで、水やり予定のない日は、特に何も考える必要がないので、気持ちがラク。

ちなみに、この計画は月ごとに改めています。

雨が降った場合

☔計画段階では、雨を考慮しませんが、長雨に当たった庭木や畑のような場合、水やりを省いています。特に田畑をされる方にとって、雨の偉大さは、人手による水やりとは、雲泥の差があることを、痛感されると思います。

ただし、液肥や薬剤散布について、雨後に散布日程だった場合、私は与えます。土や葉がぬれているので、迷いそうですが、あくまで、液肥や薬剤の散布が目的なので。

逆に、雨の日と散布日程がかぶった場合は、雨がやむ翌日まで待ちます。雨で洗い流されては散布の意味がありません。

長雨になると、散布計画が狂ってくるので、どうするか判断に迷うはず。この辺は、また該当月に詳しくリポートします。

土の乾きを知るめやす

「土が乾いたらたっぷりと」とはよく言いますが、土の中が見えるわけでもないのに、どうすれば、土が乾いたかが、わかるでしょうか。

私の記憶にある限り、紹介します。

鉢の重さを知る

「趣味の園芸」鶴岡先生や「やさいの時間」深町先生が指導されているのをたびたび見ました。

1.水やりする前の、鉢を持ってみる。

2.水やりした後に再度、鉢を持ってみる。

3.それぞれの鉢の重さを感覚的に覚えておく。

というものです。

ただ、栽培する鉢が多いと、いちいち覚えていられないかもしれませんね。それでも、実際持ってみれば、なんとなく分かることはあります。

また、鉢の数が多すぎると、持つたびに疲れますね。人が持てる以上の、重量級の鉢や庭木の場合は、無理です。

割り箸を土にさす

「やさいの時間」で、深町先生が指導されるのをしばしば見かけます。乾いた割り箸を土に刺して、土がひっついてきたら、まだ土がぬれているというもの。これは目に見えて、わかりやすいです。

一方、深い鉢や、そもそも土が硬めの場合は、割り箸が土に入らないので、難しい方法です。

土に指をいれる

指を土の中にいれてみてもいいかもしれません。私は実際、たまにやります。指で軽く掘ってみると、土の表面から少し下の状態だけはわかります。

ただ、土の表層部の状態しかわかりません。また、乾いてないのに指を入れると、当然、汚れますし、掘り返しすぎると、根を傷めますので、やりすぎは注意です。

水やりセンサーを使う

土の状態をお知らせしてくれるチェッカーが販売されています。IKEAでこの存在を初めて知ったのですが、あまり評価は高くなく、電池も必要です。(生産終了)

アマゾンでも同じコンセプトの商品が販売されていて、色も緑なので、植栽にも馴染みやすいと思います。電池も不要です。

鉢の数が多い場合などは、全部の鉢に挿さなくても、間引いて利用する、絶対枯らすわけにいかない株にのみ利用するなどすれば、センサーをいっぱい買う必要はないかなと思います。

ただし、間引きでセンサーを設置する場合は、チェッカーを差していない鉢の置かれた環境も同じであることが条件です。

葉の状態を見る

いよいよ土が乾いて、水が切れてくると、葉や枝が若干しんなりしてきます。これに気づいて慌てて、水やりすることが私はよくありますが、一度水をたっぷりやれば、また元の状態に戻ってくれます。

私はこの「葉の状態を見る」方法をもとに、水やりが必要なタイミングをおおよそ知ることができるようになりました。これでズボラ水やり計画も立てられるようになります。

では、一部の果樹のように、冬場に落葉する場合、落葉樹の脇に、常緑の植物を置いています。この常緑種がしんなりしてきたら、危険信号。これで、落葉樹でも、水やりのタイミングを知ることができます。

私の場合、例えば、レモンバームというハーブをバラや果樹の横に置いています。ハーブは水切れ状態に敏感です。

注意なのは、葉がしんなりした時間があまりに長いと、しんなりした部分が復活できないまま、枯れる恐れがあります。

バラの場合、極端に枝先が下を向くので、それを初めて見つけたときは、「失敗した~」と思って、かなりショックでした。ただ、すぐに水を与えると、1時間もしないうちに、シャキーン!と復活するのでびっくりします。

一方、同じバラでも、しんなり水切れ状態が、確か1日以上と長くなってしまったときだったと思いますが、水を与えても、しんなりした枝先は、復活せず、その後、枝先のみ枯れこんだこともあります。

もし、枝葉のしんなりに気づいたら、すぐ水やり。そして、水やり間隔をさらに短くすることが大切です。

ちなみに、コニファーのように一度枯れるとその部分は再生せず、枯れっぱなし(ハゲたまま)のような植物があるので、すべての植物におすすめできる方法ではありません。植物の特性をよく調べたうえで、この方法をお試しください。

水やりに使用している資材

ローズパーフェクト

バラの活力剤として「ローズパーフェクト(500ml、たまごや商店・茨城県)」を希釈して、葉水で与えています。海藻エキス由来のミネラルや、微生物・酵素も含んでいます。バラとこちらの資材を同時に取り寄せたので、こちらを使わず育てた場合との比較ができないですが、どの株も、とにかく樹勢が強く、元気です。

ハイポネックス

6:10:5

液肥。定番中の定番。バラも含めて、あらゆる植物に使えると思います。希釈倍率が4種類設定されていますが、植物の種類や育てる環境別でざっくり記載されているので、どれに該当するか、希釈率を間違えないようによく見ましょう。

元気にしたくて、濃い希釈水をあげると、徐々に株が弱るか、最悪枯れていきます。

マグネシウム、マンガン、ホウ素も超微量ですが含まれています。

マイローズ ばらの液体肥料

4:7:5

バラに美しく元気に咲いてもらうため、わざわざこちらを取り寄せました。

この商品の特徴は、ミネラル(硫黄・カルシウム・鉄・マンガン・亜鉛・塩素)・イノシトールなどのビタミン・グルタミン酸などのアミノ酸・グルコースなどの糖類・乳酸まで含まれた天然有機質を配合した、優れた液肥です。

これだけの成分が含まれるので、沈殿するものがあり、よく振ってから使います。

天然有機質で、土壌微生物が活発に活動し、土壌菌のバランスが整うことで、土質改善、根張り促進、株の健全な生育につながります。

特に窒素が少な目なので、お気に入りの品です。窒素過多は植物にとって徒長、株の軟弱化、病弱化と、いいことがありません。窒素を消費するための鉄不足にも陥ります。

ミネラルの「塩素」は、光合成や糖類生成に関与するもので、大事な元素のひとつです。

活力剤 メネデ-ル

光合成に必要な葉緑素を、窒素を原料として作る際に、鉄が必須です。この鉄が不足すると、葉緑素が少なくなり、葉が黄化して、結果、株に元気がなくなってきます。その鉄を補う活力剤として、メネデールを使用しています。

鉄は、万一、過剰に与えてもほぼ影響はないとのことですが、わたしは春から秋にかけて、月1以下としています。特に光合成がしにくい天候不良期や梅雨時期に使いたい活力剤です。

ニームオイル

病害虫予防のひとつに、ニームオイル(250ml、メーカー:ダイコー)を希釈して葉水で与えています。機械油のような、クセの強い香りがしますが、天然素材なので、安心して使用できます。食害した昆虫の殺虫、食欲阻害効果が認められている資材です。