最終更新日 2022.12.27

まもなく2022年も終わろうとしています。休眠したバラの植え替え作業や寒肥えを与える時期にすでに突入しています(12~1月が適期とされる)。今月はバラ栽培をする方にとって、一年で最も忙しい時期かもしれませんね。

うちも、冬せん定と同時に、黒星病の除去・消毒、株の植え戻し(植え替え)、寒肥えの追肥を行います。

22年12月下旬の状況

11月時点で、黒星病がマッカートニーローズ以外の、すべての株で見られるようになりましたが、特に対策を取ることなく放置していました。

11月下旬に愛知で行われた「花友」にて、住友化学園芸の”牛ちゃん”こと牛迫さんから直接指南を受けた内容を基に、黒点病にかかった葉をすべて取り除いたところ、その後、なんとなく株が元気になったような気がします。残った葉が青々と元気に見えただけかもですが。。

12月下旬、4品種のうち、3品種の葉は、気温が大幅に下がったこと等もあって、ほとんど落ちました。残るマッカートニーローズだけは、枝によってはまだ大いに茂っています。マッカートニーローズだけがなかなか落葉しなかったのは、病気にかからなかったことも大きいかもしれません。ただ、マッカートニーローズ以外のバラに、再びじわじわと黒星病が葉や茎に表面化してきていました。まずは、黒ずんだ葉や茎を取り除いて、物理的に菌を取り除き、地上部を軽くして、植え替えしやすい状態に持っていきます。黒星病を取り除く作業と、休眠期に枝の整理を行う冬せん定を同時に行います。せん定後に消毒も行います。

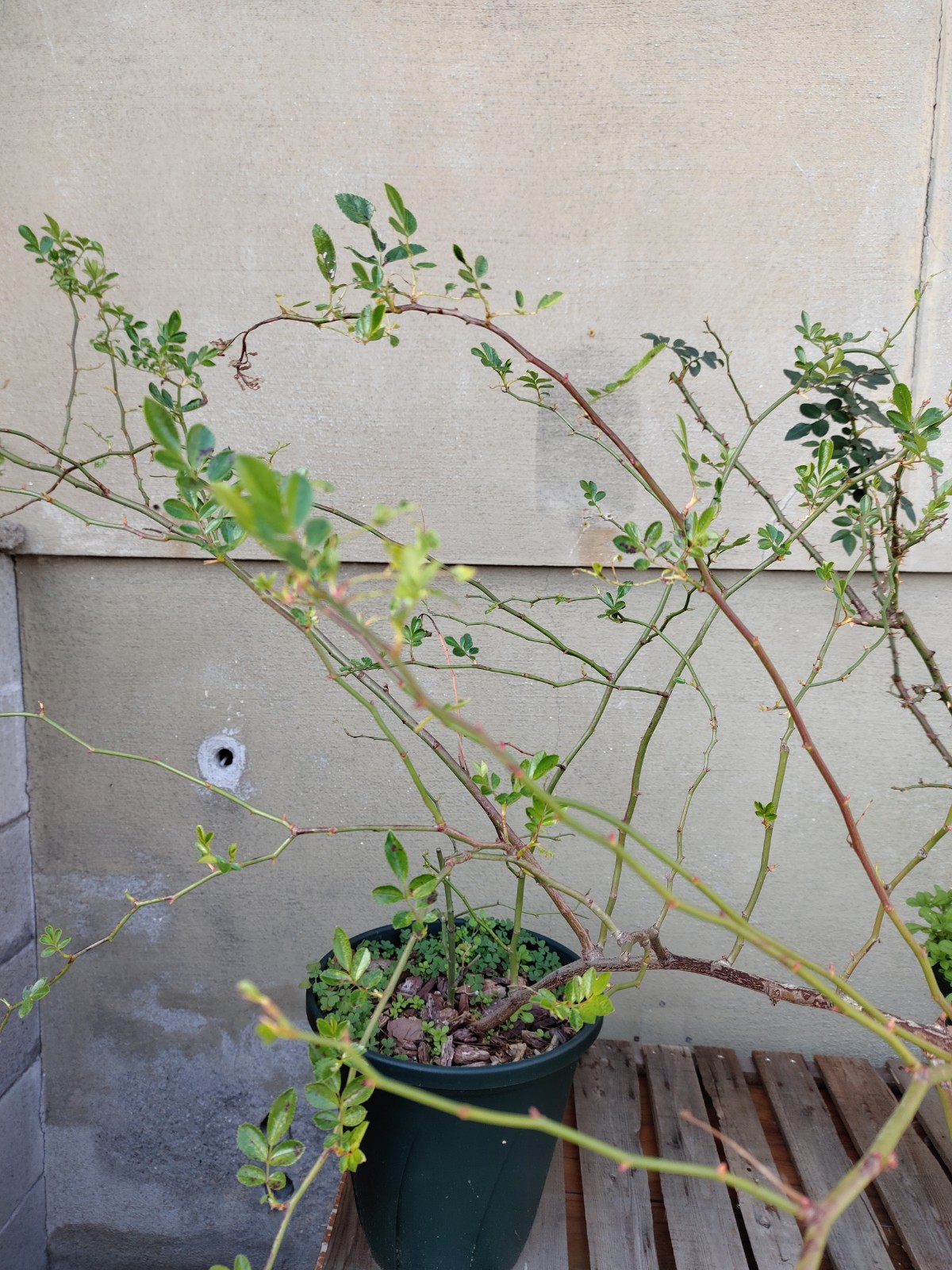

ザ・マッカートニーローズ(HT)

最終的に2m近い樹高になりました。どの茎も親指並みの太さで、かなりガッチリした樹形。枝が暴れているようにも見えますが、扇形で、枝の間隔もそこそこ取れているので、おおむね、整枝の仕方はよかったのかなと思います。

バラは咲いたら、できるだけ早めに摘み取るようにしていました。その際、枝は深く切りすぎないようにしました。花より枝の成長にエネルギーが割かれるからです。結果、カットした部分の下から、また新枝が伸びて、の繰り返しで、枝が形成されています。

他の枝より、異様に上へ伸びているものがありますが、花後の肥料が効きすぎたかもしれません。秋以降、日々観察する時間が取りにくくなったので、実際、どういう風に成長したのか、アップしていない写真を後日確認してみます。

今回のせん定では、内向きや長すぎる枝をばっさり、はらいます。

レオナルドダヴィンチ(FL)

ダヴィンチは、黒星病で、11月には、すっかり葉を落としていたように記憶しています。夏と違って、秋の正午には、建物の日陰になっていたことも、植物を弱らせた原因かもしれません。近所の日当たりのいいバラは、12月までなかなか気温が下がらなかったため、いつまでも青々としていました。花や果樹に日が当たらないのは、致命的だと実感します。

今は枝先だけ紅葉が残っています。花友からかえってきたらすぐ、黒星病にかかった葉を取り除いたので、感染拡大は免れたように見えました。それでも、また葉に黒い影が見えはじめています。

樹形はコンパクトで、きれいだと思います。せん定では、複雑に混みあった枝を整理して、主枝2~3本まで絞り込みます。

サマースノー(CL)

一文字仕立てのようになっていて、そこから徒長枝がたちあがって、いちじくような樹形になっています。

こちらも秋以降の日当たりが不十分で、早くから葉を落としていました。また、水切れで葉がチリチリになっていた時期もあったように思いましたが、株自体は元気なようで、少しずつではありますが、青葉が戻ってきています。近頃は、気温が0~10度前後をさまよう寒さですが、葉芽から新葉が伸びはじめているものもあります。

こちらも少し黒星病が復活しつつあります。

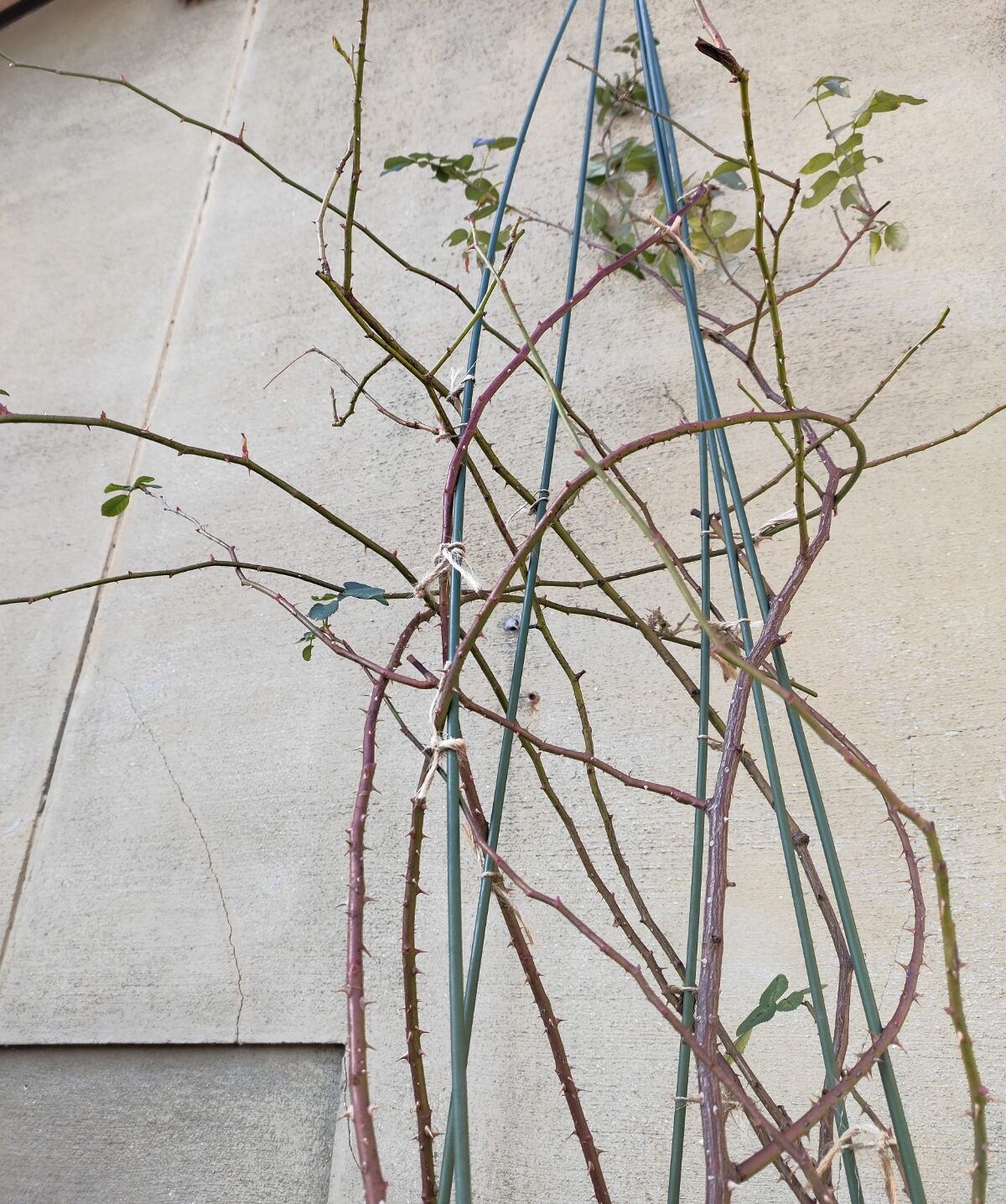

ユアインネルンアンブロ(HP)

ハダニにやられた後に、黒星病にもかかって、最もダメージを受けました。なのに、大したメンテナンスも施してあげないまま、休眠期を迎えました。さらに、日当たりも悪くなってしまい、エネルギーを蓄えられていないのではと思ってしまいます。来春、果たして綺麗に咲くことができるのか。。

オベリスクを買わず、畑のトンネルで使っていた、ふにゃふにゃのカーボンファイバーを支柱にしているため、枝をまとめきれていません。普通の堅い支柱を使うべきですね。。

また、できるだけ枝が横になるように巻き付けて、頂芽優性を実現しようとしましたが、このやり方には限界がありました。たくさんのつるを狭い範囲でぐるぐる巻きつかせるのは、想像以上に大変な作業です。

今後は、各枝の高さをバラつかせることで、花を株全体に咲かせる方が、省スペースで、管理がラクかもしれません。

さて、今から行う冬せん定では、枝を間引いて、数本に絞ります。

せん定結果と黒星病消毒

サマースノーは、つるばらなので、もう少し長めに残しておいてもいいと思いますが、設置場所が限られているため、主枝もカットしています。今年伸びた緑の枝は落とせばいいのに、中途半端に残しています。ただ、今年伸びた枝に更新するのであれば、向こう側に伸びた枝1本は、残します。

ダヴィンチも、なぜか中途半端に小枝を残していますね。。地面から2~3本、太い主枝が残っていれば、十分なのではと思います。

トップジンMペーストを塗って雑菌の侵入を防いでいますが、切り口面積が広い(めやす500円玉以上)場合に塗るべきというのが一般的です。

マッカートニーローズは、潔くカットできていると思います。高さをそろえてもいいかもしれません。

ユアインネルンアンブロの誘引は、植え替え後に行います。後日、土を入れ替える際に、枝が乱れるので、今やる意味がないという判断です。

バラの周りに、ハーブのレモンバームを置いています。水切れしてくると、お辞儀をはじめます。冬季は特に落葉樹の水やりのめやすにしています。シルバーリーフ(上:モクビャッコウ、下:シロタエギク)がありますが、こちらは、砂地であるなど、水はけが良すぎるため、水やりの指標にはなりません。

“花友”でYouTuberの牛ちゃん(住友化学園芸所属!!)に、消毒することも強くすすめられていましたが、イベントから帰ってきて以降、これはやっていませんでした(症状が出た葉だけ、とりあえず取り除いたのみ)。

今回から使用する殺菌剤は「マイローズ殺菌スプレー ばらのうどんこ病と黒星病に」(住友化学園芸、950ml)です。

楽天市場ブラックフライデー開催時点では、家電通販のJoshinが一番お買い得と思い、その他、スプレー商品や液肥もあわせて取り寄せました。

ちなみに内訳は

・アタックワンAL(殺虫剤ベニカXファインの次期ローテ用)2本

・カイガラムシエアゾール(万が一に備えあれば憂いなし)

・住友液肥2号(リン酸が少なめの”液肥”)

割引クーポンも使って総額4,101円。送料無料にしました。あまり見かけない液肥も取り寄せられて、なかなかいい買い物だったと思います。

さてさて、、

我が家で、夏ごろ、黒星病がはじめて出た直後は、殺虫殺菌剤「ベニカXファインスプレー(住友化学園芸)」を使っていましたが、黒星病の葉を取り除くことをしていませんでした。また、スプレーの残量がほとんどなく、控えめにしか散布していませんでした。今思えば、効果はかなり限定的だったと言えます。

今回使用した商品は、殺菌に特化したスプレーで、より強い効果が期待できます。また、冬せん定で、葉と枝を可能な限り、減らしましたので、物理的に菌の数を減らすことができているはずです。また、株の面積(汚染源)が激減しているため、スプレー液が節約できました。

日々の管理

水やり

12月からは、10日に1回程度をめやすにしています。土の状態次第では、半月に1回にまで減らすかもしれません。

消毒

「マイローズ殺菌スプレー」を季節問わず、月1回、茎や葉の裏表にたっぷり散布します。土の表面にも散布するとさらに効果が上がると思われます。

黒星病は、バラ科の植物にとって、不治の病とされています。したがって、完全消毒はできません。あくまでも菌の活動を抑え込む作業になります。

人によっては、週1回ペースで散布しているそうです。資金力と体力のある方は、構わないと思いますが、牛ちゃんによると、月1回で構わないそうです。

黒星病を抑え込む他の方法は、

1)症状が出た葉をすぐに取り除く

2)健全な葉であっても落葉を放置しない

3)症状の出た株にバラ科の植物を近づけない(感染株をむやみに移動しない)

4)使用した道具の消毒

5)土壌の入れ替え

6)黒星病に比較的強い品種を選んで購入する

7)消毒日とその前後は、晴れた日を選んで消毒する

とにかく、一度出ると、その後の世話が厄介です。まだ幸いにも出くわしたことがない方は、黒星病を出さないことが肝要です。

今後の作業

植え替え

バラの根が動き出し始めるまでに、との理由で、翌年1月15日までに植え替えを完了させるのがセオリーとされている指南に従って、作業を進めていきます。

今回は、枝の整理(トップジンMペーストの塗布)と、黒星病のスプレー消毒を行いました。しばらく乾燥をさせます。また、最近雨天が続いたこともあって、鉢土でもかなり湿った状態でした。前回の水やりが12月20日だったので、12月30日前後なら、鉢もほどよく乾いてきているかと思います。その辺りで、植え替え作業を行います。うちの場合は、鉢サイズを変えないつもりなので、植え直し(植え戻し)になります。

肥料(寒肥え)

植え戻し作業時には、わたしの自作したバラ用土を使いますが、そこには元肥は入れない予定です(カニガラなどは入れるかも)。その代わり、日本バラ会の指南に従って、有機肥(骨粉入り固形肥)を10号鉢めやす40gを与える予定です。

誘引

つるバラの誘引も1月15日までに完了させるようにとの指南がありますので、わたしはこれに従います。誘引作業が遅くなると、新芽を傷つけるためです。

誘引は、どういう風に枝を伸ばしたいかを決める作業です。バラも、果樹同様、できるだけ横枝にした方が、頂芽優性を活かして、花をたくさんつけられるようです。23年のユアインネルンアンブロは、各枝の長さに変化をつけて、平面的かつ上方向に伸ばしながら、花を株全体につけられないか、実験してみます。円柱のオベリスク状に、枝をからませると、葉が密集してしまい、ハダニや黒星病の進行を加速してしまっているように感じます。