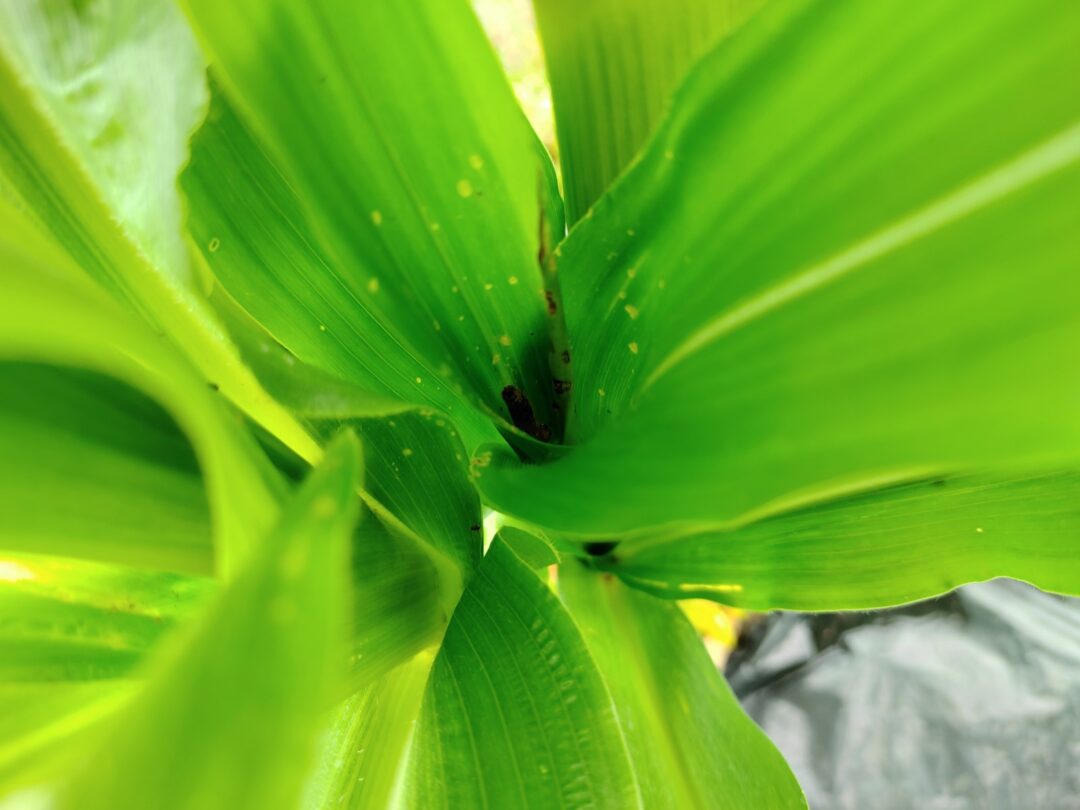

とうもろこし「キャンベラ86」のヤングコーンの収穫を終えました。そしてアワノメイガ幼虫が大発生。。

キャンベラ86のヤングコーン

まずは雄穂(ゆうすい)と雌穂(しすい)のようす

すべての株から、雄穂と雌穂が出て、かなり日数が経っています。雄穂は、すでに燃え尽きた?状態です。

見慣れてる方はわかるかもしれませんが、結構ボロボロです。花粉の出る雄穂は、だいたいアワノメイガの幼虫に食べられて、ぽきんと折れてます。茎や雌穂には、粉をふいたような食害跡も。

もう少し分かりやすい写真で解説していきます。

動物による食害跡

まずは、動物による食害。痕跡があったのは、1株だけでしたが、こちらは2~3番果のヤングコーンが狙われました。カラスかなぁ。。カラスは本来、もっと賢くて、食べごろの時期をきちんと見極めて狙うことが多いので、ひょっとしたら四足歩行の動物かもしれません。

ヤングコーンを早採りせず、少しぐらい残しておくことも、「本命の1番果」を動物被害から守るためのリスク回避策になるかもしれませんね。2番果以降は、地面により近い場所でできるので、動物には食べやすい位置です。

また、ある程度、数量を栽培することも大事かもしれません。何本かは、野生動物にお裾分け、という広い心で育てるw。3~4本を大事に育てていて、狙われたら悲惨。そこまで少ないなら、株全体を防鳥ネットで覆ってしまう方が安心でしょうけど。

アワノメイガ(※写真多数)

2週間前の写真で、確認していきます。

雄穂がポキンと折れているのを見つけたら、放っておかないで、確認して除去してください。その穂の中にアワノメイガが隠れています。家庭菜園で、農薬を使わないのであれば、目視でつぶしていくしか他にありません。

本当にどこにでも潜んでいます。ただこちらは、つまんで引っ張り出したら、、

硬化して逝ってました。どうやら農薬(デナポン粒剤5)が効いたようです。体の水分を抜いてしまうのかもしれませんね。でも私がこれまで目視でこのような状態を確認できたのは、たった2匹。。他は元気モリモリ!?です。

わたしが農薬を散布したのは、1回だけで、本来は2回必要です。1回目は雄穂が確認できる「前」に散布。前、と書いたのは、どうやら、アワノメイガは人間が目視で雄穂を確認するより前に、虫に感知できる微妙な香りを頼りにやってきている模様。開花よりも前ですよね。相当鼻?が利(き)くようで、手強い相手です。。

ちなみに2回目は雌穂が出たタイミングだそうです。いつ2回目を振ればいいのかなぁ~とぼんやりしていたら、すっかりそのことさえ忘れてました。。

雄穂が出かかったばかりなのに、この食べっぷり。。真っ黒。このタイミングで慌てて農薬を振っても、だいぶ遅いですね。もっと早く雄穂を見つける必要があります。

どっちみち、農薬が浸透しているのは、茎の中のはずなので、一旦、幼虫には株内に侵入してもらわないと、薬の効きようがないのは、もどかしいところです。

雄穂につながる茎の中へ侵入した模様。この段階の雄穂はまだ開花していないため、ここで穂を切り取ると、雌穂が授粉できなくなります。

この記事の一番初めの写真のように、雄穂の花が咲き終わって、白くなった穂は、すでに切り取っても大丈夫です。そんな状態で切り取ったところで、後の祭りではありますが、まだ、その直下にまだ幼虫が潜んでいるかもしれません。念のためチェックしてみてくださいね。

茎の途中にも食害跡。ここから最終目的地、大本命のとうもろこしへ向かって一直線、というところです。。受粉が終わっていれば、雄穂やその下の食害跡を切り取って、幼虫を駆除した方がいいです。

ただ、あまり切り取り過ぎると、光合成に支障があるのでは?と躊躇して、まったく触っていませんが、いったいどうしたものでしょうね。。

ヤングコーン中身チェック(※幼虫写真あり)

6月23日でヤングコーンは、ほぼ採り切りました。全部で13本。これを見ただけでも、結構ボロボロです。アワノメイガがかなり入り込んでるのは間違いありません。

畑で一本試しにむいてみましたが、がっつり入ってます。これで数センチですけど、とうもろこし収穫時に、幼虫が入っている場合、10センチ近くまで成長しているので、そこまでいくと、「キモイ」のひとことです。。

幼虫の写真はここまで。

残りは家でチェックしてみましたが、4本だけ無傷に見えるものがありました。左のひらたいヤングコーンは、1番果が2本ついていたもの。すき間でなんとか実をつけてやろうという、ド根性モロコシですな。

これだけ食べられているということは、皮をむいてる間に、わんさか出てきたということです。多いもので1本から6匹出てきました。。

収穫中にも、いろんな場所に幼虫は潜んでいて、見つけたら、逃げられないようにさっさと捕まえて、捕殺する必要があります。動きは結構速く、バック走行?で逃げていきます。こちらも必死に捕まえようとするので、そのうち、素手でぶちぶち潰し始めたら、気持ち悪いとか言ってられなくなりまして。。アワノメイガの成虫まで素手でつぶしましたよ。。

台所で幼虫を見つけても、もう、その場で捕殺です。。慣れって怖い。

アワノメイガ対策

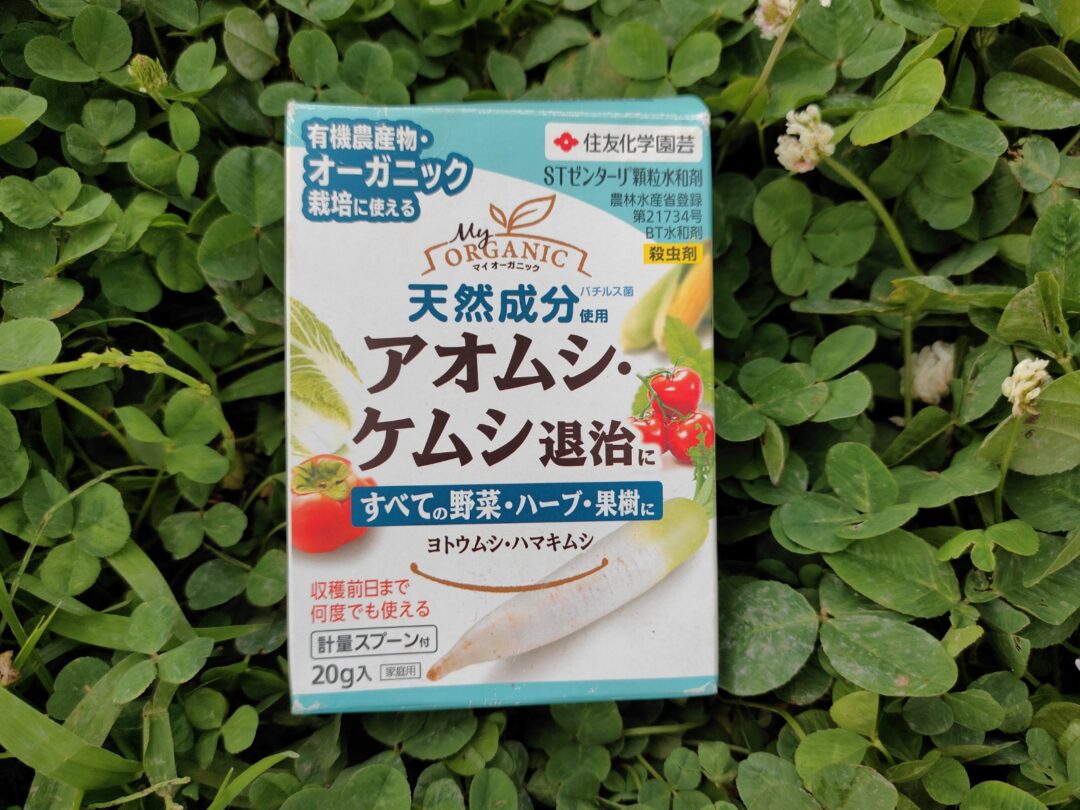

STゼンターリ粒剤水和剤

ようやく散布しました。こちらのオーガニック農薬。BT剤なので、住友化学園芸のお家芸?とも言える、BT菌によって、「イモムシのたんぱく質」に限って破壊活動を起こさせる薬剤です。BT菌を取り込んだイモムシは数時間で活動を停止するそうなので、初めからこれを使えばよかったんじゃ?とも思ってしまいますが。。

しかも、何度使ってもOKだと?使用回数制限がないのも神ってる。

さらに、オーガニック栽培で使っても大丈夫ならもう無敵ですね。ただ、わたしが持ってるパッケージは21年で期限が切れてるので、またか。。

ついでに、だいこんのキスジノミハムシの幼虫にも効くように、散布しておきました。アブラナ科やキク科(レタス)などにも積極的に使ってみたいですね。トウモロコシにも再度散布しておきます。そして、第2畑地のトウモロコシには、有効期限の切れてないBT剤で。。

適用作物は結構広く、トウモロコシは1000倍希釈。4Lの水に付属の小さなティースプーン8杯で作ることができます。希釈率は守りましょう。

雨が降ると流れるので、晴れの予報ができるだけ長く続きそうなときに散布してください。

おまけ

ハナムグリとコガネムシ(※写真あり)

前回、とうもろこしの甘い樹液?を吸うのが、カナブンか、コガネムシかで見分けがつけられずにいました。

実際にはハナムグリでした。カナブンの仲間で、その幼虫が根を食べるような害虫ではありません。むしろ、幼虫は土を食べて、耕すので益虫。カブトムシの仲間でもあります。

頭が四角っぽいのがカナブンの特徴で、ハナムグリの中には、花粉がついたような模様をもつものがあります。

しばらくして、夕方になると、大根の防虫ネットの中でぶんぶん飛んでいる甲虫をみつけたので、そちらも確認してみました。

こちらがコガネムシ。

幼虫は「根っこ」を食べてしまうイモムシで、害虫です。バラや果樹の害虫としても広く知られています。19時半ごろに撮影しているので、焦点がうまくあってませんが、頭が丸っぽい。体はさきほどのハナムグリと比べて、若干細身。夜行性のようで、恐らく昼間に見かけるようでは、コガネムシでない可能性の方が高いのでは? こちらはこの後、サヨナラさせていただきました。

ちなみに、「ネキリムシ」と呼ばれる害虫もいますが、うちの畑の場合、ゴボウやダイコンの葉っぱの「株元」を食い荒らして、ぽっきりと折ってしまう「ガ」の幼虫です。こちらは土の色とよく似た色。

被害があった植物の周囲半径30センチ内ほどの浅い土中に必ず潜伏しています。根切りというより、木こりムシとかの方があってる? とにかく土に近い部分の茎を根こそぎ食べる幼虫です。

体の弾力がすごいので、軽く踏んだぐらいでは、まったくヘコタレません。。

ついでに「ヨトウムシ」は、私が知る限り、黒っぽい色で、土中に潜伏して、夜分はもちろん、日中でも日陰なら、葉っぱを食べているので、ネキリムシとは、また種類が違います。

ヤングコーンの焼きもろこし

グロ話をした後に料理の話されても、、て感じですがw

大した料理が思い浮かばないので、安易に焼きもろこし。

1)レンジで700W3分ぐらいチン(味は薄いけどこのままでも食べられる)

2)醤油にくぐらす(焦がしバター醤油でも)

3)バーナーで表面をあぶって出来上がり

ヤングコーンが10センチ超えた辺りから、芯が固くなってるようなので、果肉だけ食べていただいて、ヤングなコーンは、まるごと食べられますよ。お試しあれ。醤油ベースがオススメ。うま~( ゚Д゚)

関連リンク

・キャンベラ86のヤングコーンとアワノメイガ(2023年6月11日記事)